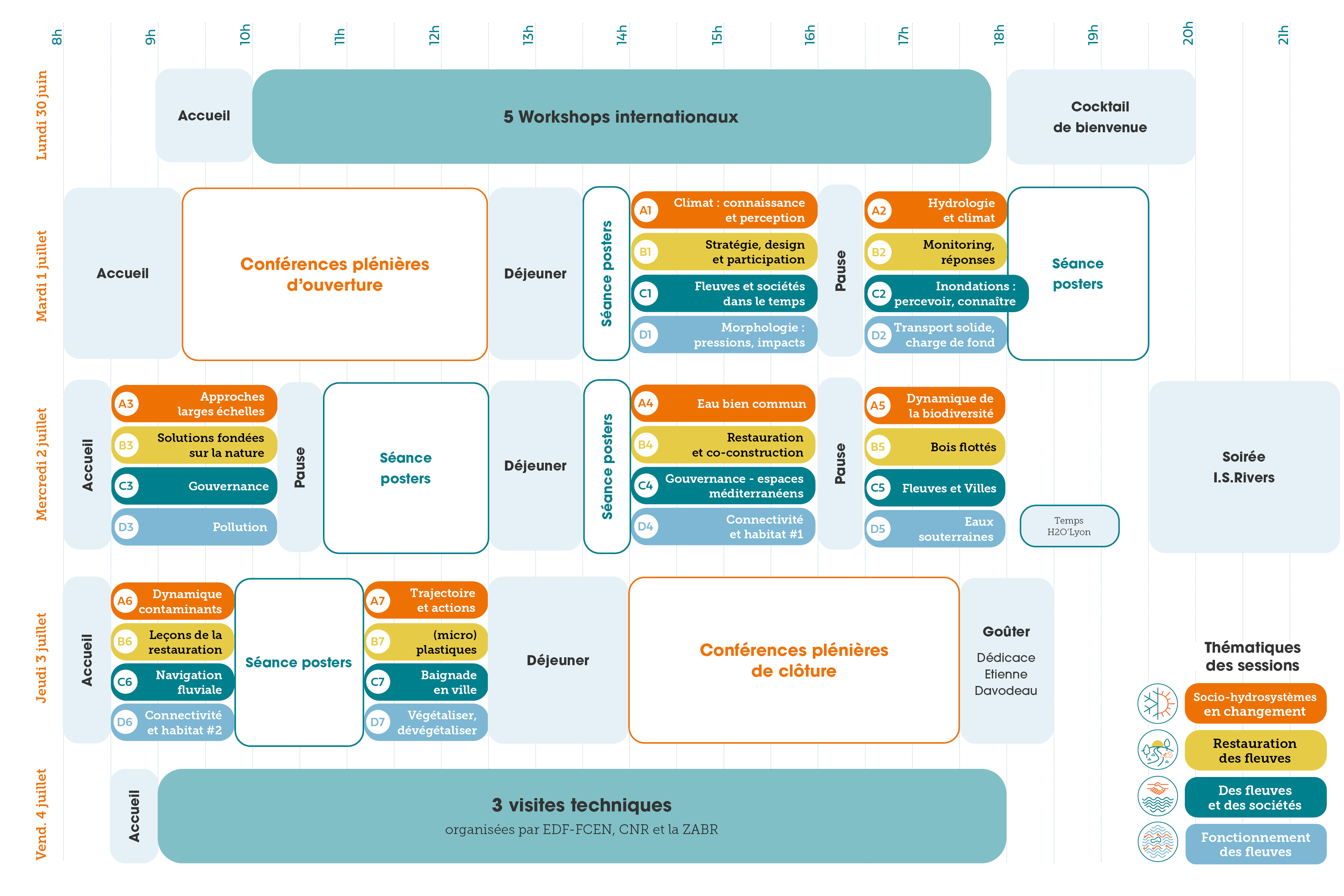

La conférence I.S.Rivers 2025 aura lieu du 30 juin au 4 juillet à l’Université de Lyon 2, à Lyon.

Le programme détaillé de la 5e Conférence I.S.Rivers est disponible ci-dessous.

- Les conférences plénières d’ouverture et de clôture seront nourries par les interventions de nos conférenciers invités

- Les interventions sélectionnées par notre comité de relecture sont réparties en 4 salles selon les thématiques de la conférence, avec un total de 28 sessions.

- Plusieurs sessions posters sont prévues le mardi et le mercredi afin de permettre aux participants et aux auteurs d’échanger librement autour de leurs travaux

- 5 workshops (certains accessibles sur invitation, ou sur liste d’attente) auront lieu le lundi 30 juin 2025

- 3 visites techniques sont proposées et accessibles sur inscription (nombre de places limitées) et sont organisées le vendredi 4 juillet 2025 (en option)

- Un cocktail de bienvenue sera organisé le lundi soir et un petit temps de convivialité avant de nous quitter aura lieu le jeudi soir

- La soirée I.S.Rivers sera organisée le mercredi soir

Le programme détaillé par jour

Vous pouvez naviguer dans la programmation de la conférence jour par jour.

Retrouvez le contenu des sessions en cliquant sur les flèches à droite dans les onglets ci-dessous.

Le détail des communications programmées (auteurs et résumés courts) est accessible en cliquant sur le titre de la session que vous souhaitez consulter.

Si vous cliquez sur une thématique d’une session, vous pourrez voir toutes les communications programmées pour cette thématique.

- Lundi 30 juinWorkshops

- Mardi 1 juillet Conférences

- Mercredi 2 juilletConférences

- Jeudi 3 juilletConférences

- Vendredi 4 juilletVisites techniques

5 workshops internationaux

Organisateurs : LEHNA (Laurent Simon), Université de Birmingham (Stefan Krause)

Les preuves récentes de l’accumulation croissante de micro- et nanoplastiques dans les sols et les eaux souterraines suscitent de vives inquiétudes de la part des industries de l’agriculture et de l’eau, des fabricants de produits alimentaires, des régulateurs, des groupes d’intérêt environnementaux et des citoyens. Les secteurs privé et public ont besoin d’une compréhension détaillée des risques pour l’environnement et la santé publique posés par les micro- et nanoplastiques dans les sols et les eaux souterraines. Pour comprendre la contamination par les microplastiques des environnements d’eau douce de surface et souterrains, il faut comprendre, à l’échelle du bassin versant, le devenir et le transfert des microplastiques des sols et des eaux de ruissellement vers les rivières et les eaux souterraines.

L’objectif de cet atelier est de partager les avancées récentes sur le devenir, le transport et les impacts des micro et nanoplastiques des sols vers les eaux souterraines. Cet atelier se concentrera sur le transfert des micro- et nanoplastiques par infiltration des eaux de surface vers les eaux souterraines, sur les impacts sur les écosystèmes des eaux souterraines, et sur leur devenir, leur transport et leurs impacts dans les sols. Ce problème est considéré sous un angle multidisciplinaire, incluant les sciences environnementales, l’écologie aquatique, la chimie analytique, les sciences du sol, les sciences humaines, la modélisation numérique… Outre les présentations scientifiques, un temps sera consacré à des tables rondes qui pourront déboucher sur des actions (projets, communication vers les parties prenantes).

Horaires : 9:00 – 17:30

Langue : Anglais

Le workshop est ouvert aux inscrits dans une limite de 10 places.

Organisateurs : Métropole de Lyon (Charlotte RENOUF), CEREMA (Sylvain MOREIRA), WAO Nature & Conservation (Gaëlle DARMON)

Les macro-déchets déversés dans les cours d’eau depuis réseaux d’assainissement ou les surfaces contribuent à la pollution des milieux aquatiques. Les collectivités sont amenées à mettre en œuvre des actions pour lutter contre cette pollution.

La Métropole de Lyon est l’une des premières collectivités non littorales à s’engager dans la lutte contre la pollution des cours d’eau par les macro-déchets. Pour cela, elle s’est entourée du CEREMA et de WAO Nature & Conservation pour réaliser un projet de recherche et développement visant à établir un diagnostic, un modèle systémique pour tester des scénarios d’actions et des tests de solutions pour aboutir ensuite à la rédaction d’une stratégie métropolitaine.

L’objectif du workshop proposé est de partager les retours d’expérience sur le sujet. Ce partage portera à la fois sur les diagnostics de territoire en surface et en souterrain (modalités et résultats) et sur les solutions testées ou mises en place (solutions curatives, organisationnelles et de sensibilisation). En fin de workshop, il sera proposé des temps d’échange sur des questions transversales telles que les coûts, et les autres leviers d’actions à mobiliser. Ce workshop pourrait représenter les prémices d’un groupe de travail ou d’un réseau national sur le sujet.

Les participants seront principalement des représentants de collectivités mais aussi des chercheurs, entreprises, organismes publics, associations, financeurs potentiels afin de décortiquer ensemble les enjeux et les solutions puis esquisser des modes de faire ensemble.

Horaires : 9:30 – 18:00

Langue : Français

Le workshop est accessible uniquement sur invitation.

Organisateurs : Mathis Messager Thibault Datry (INRAE), , Vincent Navratil, (Université Lyon 1), Oldrich Navratil, Barbara Belletti (UMR 5600 EVS)

Dans le cadre d’un projet cofinancé par la FR BioEEnViS et l’EUR H2O’Lyon sur le thème des “larges échelles”, ce workshop interdisciplinaire et international porte sur les enjeux scientifiques et opérationnels de l’observation des socio-hydrosystèmes à larges échelles (spatiales et temporelles). L’objectif est celui d’échanger avec la communauté scientifique (française, éuropéenne et mondiale) et des gestionnaires (acteurs multi-échelles) à l’échelle nationale et internationale, autour de, par ex. : les concepts, outils, données, verrous, etc. Le workshop sera animé par les organisateurs avec la collaboration des doctorants et postdoctorants de l’EUR H2O’Lyon qui travaillent sur la thématique et inclura des présentations plénières, une table ronde et des ateliers participatifs.

Horaires : 9:00 – 17:30

Langue : Anglais

Le workshop est ouvert aux inscrits à la conférence dans la limite de 20 places.

Organisateurs : Bart Fokkens (ECRR) et Josée Peress (OFB, Centre ressources cours d’eau)

La restauration de la continuité latérale des rivières est essentielle pour atteindre les objectifs des 25 000 km de rivières à écoulement libre et pour restaurer les habitats fluviaux définis dans les articles 4 et 9 de la loi sur la restauration de la nature. Cet atelier présentera la loi sur la restauration de la nature en relation avec la restauration des rivières et explorera et partagera les défis auxquels les gestionnaires locaux de rivières sont confrontés lors de la mise en œuvre de projets de restauration de la continuité latérale.

Horaires : 12:00 – 17:00

Langue : Anglais

Le workshop est complet (hors invitations nominatives), vous pouvez vous inscrire sur liste d’attente.

Organisateurs : Bertrand Morandi et Anne Clémens (Graie)

Les problématiques environnementales auxquelles nos sociétés doivent répondre appellent des collaborations étroites entre gestionnaires et scientifiques. Elles nécessitent l’engagement réciproque de différentes communautés, la mise en place de passerelles et de transversalités pour produire des savoirs utiles aux actions opérationnelles et pour conduire des actions fondées sur la connaissance. Les acteurs de la gestion de l’eau et de la biodiversité, qu’ils soient élus ou techniciens, publics ou privés, sollicitent à leur tour la recherche, en sciences de l’environnement et en science humaines et sociales. Les interfaces science-gestion apparaissent comme centrales, cependant l’importance qui leur est accordée ne doit pas masquer les difficultés concrètes rencontrées lorsqu’il s’agit de les faire fonctionner.

Convaincu que les métiers de l’interface science-gestion nécessitent des compétences, des savoir-faire et des savoir-être spécifiques, le Graie propose ce workshop avec un triple objectif :

- Rassembler une diversité de personnes qui travaillent à créer du lien, à animer l’interface entre sciences et gestion dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité ;

- Partager une pratique métiers, des compétences, des savoir-faire et des savoir-être et les consolider en les confrontant aux travaux théoriques et analytiques conduits dans le champ académique.

- Mettre en place un réseau, un espace de partage, structuré autour d’une approche « métier ».

Horaires : 9:30 – 16:00

Langue : Français

Le workshop est accessible uniquement sur invitation.

10:00 – Andrea Goltara – Directeur général du Centre italien pour la restauration des rivières (CIRF)

Les rivières en tresses dans les Alpes et la Méditerranée, entre efforts de conservation et nouvelles menaces

Après un bref aperçu des tendances en matière d’extension des tronçons de rivières en tresses dans les pays alpins et méditerranéens, et des principaux facteurs de pression qui influencent cette trajectoire, avec des exemples clés liés par exemple à la canalisation et à la réduction de la charge sédimentaire, les particularités et la valeur écologique de ce style de rivière seront décrites. Les raisons pour lesquelles ces caractéristiques particulières rendent également les systèmes fluviaux en tresses particulièrement sensibles et fragiles seront illustrées, en identifiant les défis de gestion qui constituent les principales menaces. Les facteurs de contrôle physiques et les pressions humaines qui déterminent si une rivière conservera son style de tressage sont influencés de manière significative par le changement climatique : une mise à jour des prévisions récentes à ce sujet sera fournie. Les rivières en tresses ne sont pas seulement particulières en termes morphologiques et écologiques, elles sont souvent un élément clé du paysage et de l’identité des territoires qu’elles traversent : des exemples de ces liens seront discutés, et une vue d’ensemble des systèmes de tresses encore bien préservés, ainsi que des efforts de conservation et de restauration pertinents et des avantages qui en découlent sera présentée. Les exemples récents de la Vjosa, où le premier “parc national de rivière sauvage” a été créé, et du Tagliamento, “roi des rivières alpines”, dont l’intégrité est à nouveau menacée par la construction de barrages pour la rétention des crues, seront illustrés. La possible contribution positive apportée par le nouveau règlement sur la restauration de la nature et ses obligations en matière de “rivières à écoulement libre” seront enfin discutées.

10:45 – Futoshi Nakamura – Professeur émérite à l’université d’Hokkaido, Japon

Une nouvelle perspective visant à créer des systèmes de gestion des rivières favorables à la nature au Japon

En réponse au changement climatique, le Sous-comité des rivières du Japon révise les politiques d’amélioration des rivières pour les principaux systèmes fluviaux. Ces révisions incluent des mesures telles que l’excavation de chenaux et les bassins de rétention des crues pour gérer l’augmentation des précipitations. L’intégration de la restauration écologique dans ces plans peut permettre de restaurer les zones humides, les lacs en méandre et les réseaux écologiques. Cependant, se concentrer uniquement sur le contrôle des crues risque de dégrader l’environnement, rendant nécessaires des discussions équilibrées pour assurer à la fois la gestion des crues et la conservation. Les plans d’amélioration des rivières passés manquaient d’objectifs environnementaux quantitatifs. Pour y remédier, des objectifs numériques devraient être introduits en utilisant les données du Recensement national des environnements fluviaux et des outils tels que les Fiches de gestion de l’environnement fluvial. Ces ressources permettent une meilleure analyse des habitats, donnant aux ingénieurs la possibilité de prévoir l’impact des projets sur la biodiversité et de garantir des résultats écologiques tout en gérant les crues. Les projets de reconstruction après catastrophe privilégient souvent l’urgence, au détriment des considérations environnementales. Une approche favorable à la nature implique de restaurer les structures de base tout en permettant aux habitats des chenaux fluviaux de se rétablir naturellement au fil du temps. Des outils comme les Fiches de gestion de l’environnement fluvial peuvent aider à identifier et préserver les habitats critiques, tout en reconnaissant que les perturbations causées par les crues jouent souvent un rôle écologique essentiel. Cette approche équilibre la reconstruction avec la durabilité des écosystèmes.

11:15 – Gabrielle Bouleau – Socio-politiste à l’INRAE

Des motifs environnementaux aux enjeux de justice sur un bassin soumis au dérèglement climatique

Nous percevons ce qui nous entoure par le biais de formes que nous avons appris à reconnaître, comme les motifs dans un tissu. A ces motifs environnementaux situés dans l’espace, nous associons des significations qui informent nos raisonnements et nos attentes. Les motifs-formes soutiennent des motifs-motivations. Mais ces formes perceptibles par nos sens ne rendent compte que d’une petite partie des réalités environnementales. Dans le domaine de l’eau, ces motifs représentent bien ce qui est perçu localement, mais mal les effets à distance des usages de l’eau. Pour construire une vision commune et durable de l’eau, il faut à la fois tenir compte de ces motifs qui témoignent des vulnérabilités locales et des processus moins visibles, à long terme et à large échelle, qui sont documentés par l’expertise. Cette compréhension commune ne suffit pas à construire des décisions justes et légitimes sur les usages de l’eau parce que l’eau est inéquitable par nature (inégalement répartie, inégalement vulnérable) et que le changement climatique remet en cause des attentes légitimes. Il faut donc aussi envisager des modes de représentations des territoires pour porter des projets collectifs et négocier des compensations pour des contraintes liées à ces projets aux différentes échelles.

Cliquez sur les titres des sessions pour voir le détail des communications programmées.

Session 1 – 14:00

-

Session A1 – Le changement climatique : connaître et percevoir

Auteurs : Martin THOMS, Noé BROSSE, Hanieh SEYEDHASHEMI, Baptiste MARTEAU, Mathieu FRESSARD

-

Session B1 – La restauration des fleuves : stratégies, design et participation

Auteurs : Baptiste POTET, Christelle GRAMAGLIA, Thomas NOROTTE, Nadja LUTZWILLER, Marion CESARI

-

Session C1 – Documenter les liens sociétés fleuves au cours du temps

Auteurs : Carole BARTHÉLÉMY, Anne BARRIOZ, Megan THOMAS, Sébastien VELUT, Sylvain DOURNEL

-

Session D1 – La morphologie des fleuves : des pressions aux impacts

Auteurs Rajiv SINHA, Tulio SOTO, Jacqui MCCORD, Carles FERRER BOIX, Anne Julia ROLLET

Session 2 – 16:30

-

Session A2 – Changement hydrologique et changement climatique

Auteurs Jean-Philippe VIDAL, Hugues BRENTEGANI, Mamadou NDIONE, Maxime MALTAIS,

-

Session B2 – La restauration des fleuves : entre suivi et évaluation

Auteurs Alexandre PEETERS, Cybill STAENTZEL, Andrea FUNK, Marlène ROLAN-MEYNARD, Nicolas LAMOUROUX

-

Session C2 – La place des perceptions et des connaissances dans la gestion des inondations

Auteurs Anna SERRA-LLOBET, Chiara SCAINI, Maïlys GENOUEL, Zoé MARTINEU, Isabelle CHARPENTIER

-

Session D2 – Transport solide et charge de fond

Auteurs Maxime GILLET, Margot CHAPUIS, Diane DOOLAEGHE, Thomas BERNARD, Olivier RADAKOVITCH

14:00 – 19:00

-

Socio-hydrosystèmes en changement

Mardi 1er juillet – de 14:00 à 19:00 Session A1 : Le changement climatique : connaître et percevoir Développement et implémentation d’une solution compacte et non-intrusive de surveillance de la température de surface…

-

Fonctionnement des fleuves

Mardi 1er juillet – de 14:00 à 19:00 Session D1 : La morphologie des fleuves : des pressions aux impacts Déficit sédimentaire et restauration des rivières de la Montagne Noire : identification des…

-

Restauration des fleuves

Mardi 1er juillet – de 14:00 à 19:00 Session B1 : La restauration des fleuves : stratégies, design et participation Transport sédimentaire d’un apport local de sédiments visant à la restauration de frayères…

Cliquez sur les titres des sessions pour voir le détail des communications programmées.

Session 3 – 8:30

-

Session A3 – Les approches larges échelles : de la connaissance à l’action

Auteurs Thibault LEBOUCHER, Mathis MESSAGER, Fanny BOURGEAU, Lise VAUDOR, Alexandre RETAT, Joe WHEATON

-

Session B3 – Infrastructures vertes et Solutions fondées sur la Nature

Auteurs : Keigo NAKAMURA, Morgane BUISSON, Solange LEBLOIS, Jun NISHIHIRO, Martin PUSCH

-

Session C3 – Repenser la gouvernance des fleuves

Auteurs : Laurence BARONE, Julie GOBERT, Pere VALL-CASAS, Carolina Hernandez, Aline TELLE

-

Session D3 – État de santé et pollution des rivière

Auteurs : Alice PAUL, Yoann LAFFONT, Stephan KRAUSE, Van Tu NGUYEN, Bianca DORGELOH

Session 4 – 14:00

-

Session A4 – L’eau comme bien commun

Auteurs : Isabelle THOMAS-MARET, Vincent CADORET, Antonin CONAN, Emilie CREMIN

-

Session B4 – La restauration des fleuves : co-construction des projets

Auteurs : Nathalie LEWIS, Elsa PICARD, Jean-Baptiste CHEMERY, Taida Garibovic, Martin VARLEY,

-

Session C4 – Gouvernance territoriale de l’eau face au changement climatique les espaces méditerranéens

Auteurs : Sabine GIRARD, David DORCHIES, Pascal DUMOULIN, Stéphane GHIOTTI, Charlotte Hemingway

-

Session D4 – Connectivité et habitat – 1

Auteurs : Maria ALBA, Franck CATTANEO, Lígia VAZ DE FIGUEIREDO, Kévin MERL, David FARO

Session 5 – 16:30

-

Session A5 – Dynamique de la biodiversité des rivières

Auteurs : Stanley GREGORY, André-Marie DENDIEVEL, Julia Watson, Raphael SANTOS

-

Session B5 – Les bois flottés, entre gestion des risques et restauration écologique

Auteurs : Susie Kinghan, Guillaume PITON, Anne VIVIER, Borbala HORTOBAGYI

-

Session C5 – Fonctions et valeurs des fleuves en ville

Auteurs : Takehito Yoshida, Josselin BURRIAT, Liolia BAJEMON, Yuta ITSUMI

-

Session D5 – Eaux souterraines et interaction avec les eaux de surface

Auteurs : John STELLA, Jean-Christophe MARECHAL, Jérôme LABILLE, Julien JEAN-BAPTISTE

10:30 – 19:00

-

Des fleuves et des sociétés en interaction

Mercredi 2 juillet – de 10:30 à 19:00 Session C3 : Repenser la gouvernance des fleuves Fleuve-Rhône ou Personne-Rhône ? Décryptage des imaginaires sous-tendus. VALLET Cyrille Suisse Résumé : La thématique de la…

-

La restauration des fleuves

Mercredi 2 juillet – de 10:30 à 19:00 Session B3 : Infrastructures vertes et Solutions fondées sur la Nature Restauration des cours d’eau et de leurs zones humides pour favoriser le frai des…

-

Le fonctionnement des fleuves

Mercredi 2 juillet – de 10:30 à 19:00 Session D3 : État de santé et pollution des rivières Évaluation des pressions sur une rivière anthropisée, le cas de la Sorgue HÉRITIER Coline, PRED’HOMME…

-

Socio-hydrosystèmes en changement

Mercredi 2 juillet – de 10:30 à 19:00 Session A3 : Les approches larges échelles : de la connaissance à l’action Approche interdisciplinaire de la détection, de la caractérisation et de la quantification…

Cliquez sur les titres des sessions pour voir le détail des communications programmées.

Session 6 – 8:30

-

Session A6 – Dynamique des contaminants

Auteurs : Brice MOURIER, Axelle CHIFFRE, Augustine ECORSE

-

Session B6 – La restauration des fleuves : quelles leçons en tirer ?

Auteurs Gary BRIERLEY, Mathieu DUPUIS, Stijn BRUNEEL

-

Session C6 – La navigation fluviale, entre gestion des impacts et des usages

Auteurs : Anna Lisa DITTRICH, Damien CALLUAUD, Noémi MENÉ

-

Session D6 – Connectivité et habitat #2

Auteurs : Lucio LANTORNO, Beatrice PINNA, Léo RASSE

Session 7 – 11:15

-

Session A7 – Questionner la trajectoire des fleuves pour mieux agir

Auteurs : Déborah ABHERVE, Ian FULLER, Marta ANTONELLI

-

Session B7 – (micro) plastiques dans les rivières

Auteurs : Marina COQUERY, Joanna ZAWIEJSKA, Marie-Aurélia SABATTE

-

Session C7 – Baignade en rivière urbaine

Auteurs : Julia Moutiez, Marie-florence THOMAS, Yixin CAO

-

Session D7 – Les milieux riverains. Végétaliser ou dévégétaliser ? Telle est la question

Auteurs : Katarina PAVLEK, Julien GODFROY, Irène De la Forge

9:30 – 18:30

-

Des fleuves et des sociétés en interaction

Jeudi 3 juillet – de 10:30 à 18:30 Session C6 : La navigation fluviale, entre gestion des impacts et des usages Défis de la gouvernance des voies navigables intérieures mineures pour atténuer les…

-

La restauration des fleuves

Jeudi 3 juillet – de 10:30 à 18:30 Session B7 : (micro) plastiques dans les rivieres Caractérisation des microplastiques dans les sédiments du lit des rivières d’un bassin versant sujet à de l’intermittence…

-

Le fonctionnement des fleuves

Jeudi 3 juillet – de 10:30 à 18:30 Session D6 : Connectivité et habitat – 2 Évaluation de la disponibilité des habitats à méso-échelle en fonction du débit dans les tronçons de rivières…

-

Socio-hydrosystèmes en changement

Jeudi 3 juillet – de 10:30 à 18:30 Session A6 : Dynamique des contaminants Stockage de contaminants dans les environnements de dépôt induit par l’aménagement de l’estuaire amont de la Seine BARROIS Jean-Marie,…

14:00 – Christiane Zarfl – Professeur d’analyse des systèmes environnementaux à la faculté des sciences de l’université de Tübingen (Allemagne)

Équilibrer l’expansion de l’hydroélectricité avec la conservation de la biodiversité d’eau douce dans un monde en mutation

Bien qu’ils ne couvrent que 0,8 % de la surface terrestre et ne contiennent que 0,01 % de l’eau mondiale, les écosystèmes d’eau douce abritent environ 6 % de toutes les espèces décrites, dont plus de 140 000 espèces spécialisées d’eau douce. Cependant, le déclin mondial de la biodiversité d’eau douce est alarmant, avec une baisse de 88 % observée chez les grands animaux d’eau douce, appelés mégafaune. Deux menaces principales ont été identifiées : 1. La surexploitation pour la viande, la peau et les œufs, et 2. la perte de rivières à écoulement libre, les barrages bloquant l’accès aux zones de frai et d’alimentation, modifiant les conditions d’habitat et réduisant le transport en aval des sédiments et des nutriments. L’hydroélectricité est considérée comme une voie pour fournir de l’énergie renouvelable tout en atténuant le changement climatique, mais elle a des impacts étendus sur les écosystèmes fluviaux, affectant à la fois les espèces aquatiques et semi-aquatiques. La présentation s’agit des interconnexions entre le développement hydroélectrique mondial, la connectivité des rivières, les cycles biogéochimiques et la biodiversité d’eau douce potentiellement affectée. Elle abordera également des suggestions de mesures telles que le démantèlement de barrages et la planification stratégique des centrales hydroélectriques pour éviter des impacts disproportionnés sur les espèces menacées et vulnérables. Cela nous aidera à relever les défis de la crise climatique et de biodiversité fortement interconnectée, qui se reflète dans l’équilibre entre le développement de l’électricité renouvelable et la conservation de la biodiversité dans les systèmes d’eau douce. »

14:45 – Atle Harby – Chercheur principal à SINTEF Energy Research, Norvège

Modernisation durable de l’hydroélectricité

Afin d’atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique, la transition énergétique vers une production d’électricité renouvelable est urgente. La plupart du potentiel restant d’énergie renouvelable exploitable se trouve dans des ressources variables telles que l’énergie éolienne et solaire. Les barrages hydroélectriques sont cruciaux pour répondre au besoin d’intégration de cette production variable d’énergie renouvelable dans le réseau, mais il y a un fort besoin de modernisation du parc hydroélectrique européen pour relever ce défi. Par ailleurs, la biodiversité en eau douce et les services écosystémiques des rivières et des lacs ont connu un déclin rapide au cours des dernières décennies, en partie du fait des impacts de l’hydroélectricité qui en sont l’un des principaux moteurs. La modernisation des infrastructures hydroélectriques doit donc prendre en compte à la fois les besoins en services énergétiques accrus et l’amélioration de l’état écologique des rivières et lacs affectés. Cette présentation se concentrera sur certains principes directeurs et méthodes pour parvenir à une production d’hydroélectricité plus durable, en donnant également des exemples de la manière dont la recherche et l’innovation contribuent à des cas concrets d’amélioration simultanée de la production hydroélectrique et de l’état écologique. Des exemples, provenant du projet européen de démonstration et d’innovation ReHydro, de rénovation durable des installations hydroélectriques seront également présentés.

15:30 Darío Salinas Palacios – Docteur en géographie, spécialisé en géopolitique, Université de Paris 8 et Université de Murcie

Les enjeux géopolitiques de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique : Regard sur le Tage

Le bassin du Tage illustre les tensions croissantes liées à la gestion des ressources en eau dans la péninsule Ibérique, exacerbées par le changement climatique, des modèles de développement non durables et des priorités divergentes entre régions. La gestion de ce fleuve transfrontalier, encadrée par la Convention d’Albufeira (1998) et la Directive-cadre européenne sur l’eau, révèle des défis à la fois politiques et environnementaux. Des tensions territoriales autour du transfert Tage-Segura et des rivalités idéologiques sur la durabilité montrent l’impact de la politisation des enjeux hydriques. Alors que les initiatives locales et les mouvements citoyens, tels que la « Nouvelle Culture de l’Eau », défendent une approche équitable et durable, des discours traditionnels comme « Agua para todos » perpétuent des modèles axés sur l’offre. Ce contexte fait du Tage un laboratoire exemplaire pour repenser la gouvernance transfrontalière et promouvoir des stratégies résilientes conciliant exigences environnementales et socio-économiques.

16:15 Étienne Davodeau – Auteur de bande dessinée

Loire, un personnage (de bande dessinée) ?

Loire est une tentative de portrait d’un fleuve en bande dessinée.

Habituellement, en Europe ou ailleurs, la bande dessinée de fiction déploie ses récits autour de personnages, voire même de héros dans ses formes les plus traditionnelles.

Le paysage, dans ce cas, est relégué en fond d’image au rang de décor.

Comment pourrait-on envisager un récit où ce décor viendrait endosser, au premier plan, le rôle de personnage principal ? Comment donner la parole à un fleuve ? Et surtout, que nous dirait-il ? Qu’aurait-il à nous dire ?

Les travaux du Parlement de Loire et la personnalisation juridique du fleuve Whanganui, en Nouvelle-Zélande ont largement irrigué les sources de ce récit.

Loire se présente donc comme une chronique estivale, organisée autour d’un mystérieux rendez-vous amoureux et nostalgique au bord du fleuve. Des personnages humains qu’on découvre au fil des pages, on ne saura pas grand chose. Louis, celui qu’on suit du début à la fin du récit, a vécu au bord du fleuve quand il était jeune et y revient à presque soixante ans. Et c’est ce retour après toutes ces années qui l’oblige à mesurer ce qui a changé – ce qui devrait changer – dans nos relations au monde des non-humains. Dans Loire, ces changements sont portés et incarnés par des personnages plus jeunes que lui, plus attentifs, et plus conscients de notre interdépendance avec le reste du monde vivant. C’est là que le fleuve devient un personnage qui prend toute sa place au premier plan du récit. Il n’est plus cet objet que Louis a connu dans sa jeunesse, cet objet dont on se servait, cet objet à notre disposition à qui on prenait le sable, l’eau et les poissons dont nous avions besoin.

Trente ans plus tard, en devenant le personnage principal de nos récits, Loire revendique peut-être l’interdépendance qui nous lie à elle, qui la lie à nous.

Loire, c’est l’histoire d’un changement de regards.

3 visites techniques sont proposées par nos partenaires.

/Attention\ Les horaires de retours des visites techniques ne sont pas garanties. Prévoyez une marge dans vos horaires de retour. Le trafic routier pourrait être très dense et perturber le retour des visistes techniques.

EDF et le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes se joignent pour vous proposer la découverte de deux projets en faveur de la biodiversité.

Le barrage de Jons-Niévroz, qui dérive les eaux du Rhône dans le canal de Jonage jusqu’à la centrale hydroélectrique de Cusset, est équipé d’une passe à poissons depuis 2013. Sous la forme d’une rivière artificielle longue de 300 m, 32 bassins végétalisés permettent aux poissons de franchir, par étapes, les 6 mètres de dénivelé qui séparent les canaux de Miribel et de Jonage et ainsi rejoindre le Rhône. La Fédération de pêche du Rhône réalise un suivi exhaustif par vidéocomptage permettant d’estimer les quantités et biomasse de poissons en transit par espèce. Les effectifs qui transitent dans la passe varient entre 128 000 et 372 000 individus par an. Cette première visite proposée par EDF vous permettra de découvrir l’historique et le fonctionnement du barrage, ainsi que la passe à poissons et les données de suivis récoltées.

Nous remonterons ensuite à 2 km en amont de ce barrage à la découverte des lônes du camp de la Valbonne tout récemment restaurées : la lône de la Violette et la partie aval de la lône du Grand-Gravier. Les travaux, réalisés en 2024 par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, en partenariat avec le Ministère des Armées et la commune de Balan. Cette action de restauration des Lônes s’inscrit dans le cadre plus global d’un programme de préservation de l’espace Natura 2000 du Camp de la Valbonne, animé par le Conservatoire des Espace Naturel, l’armée et EDF (Centrale du Bugey). Cette action fait l’objet d’un soutien européen via le programme Life. Ce projet de restauration avaient pour objectif d’améliorer le fonctionnement hydrologique de ces lônes et ainsi favoriser la faune et la flore patrimoniales associées à ces milieux. Ils ont consisté en un curage des sédiments, une désartificialisation par la suppression ou la modification de certains anciens ouvrages en béton et une gestion de la végétation – tout en tenant compte de l’entrainement militaire en vigueur sur une partie du site. Cette seconde visite comprendra une présentation des enjeux du site, des travaux réalisés, des suivis mis en place et des challenges que le Conservatoire a dû relever.

En savoir plus :

Informations pratiques :

Horaires : 8h30 – 17h30 (transports inclus)

Une pièce d’identité pourrait être demandée sur place (terrain militaire).

Visite ouverte à 30 participants

Découvrir la basse vallée de l’Ain en canoë

La ZABR et le Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents (SR3A) vous invitent à découvrir la basse vallée de l’Ain, territoire aux enjeux multiples. Une mosaïque de milieux naturels remarquables donne à cette rivière à galets un caractère naturel relativement préservé, même à l’aval d’une chaîne d’aménagements hydroélectriques. La richesse des paysages et la situation géographique privilégiée à proximité de Lyon font de ce secteur de la basse vallée de l’Ain une zone touristique importante.

Depuis plusieurs années, les acteurs de la rivière et les scientifiques de la ZABR travaillent ensemble pour comprendre les dynamiques de l’écosystème Ain et les liens qu’il entretient avec son territoire afin d’y préconiser des actions de gestion durables et partagées. Nous vous proposons de combiner tourisme et science et de découvrir en canoë les sites remarquables de la basse vallée de l’Ain sur 14 km entre Priay et Pont de Chazey (3h de navigation). La visite en canoë permettra d’approcher au plus près les richesses de la rivière d’Ain tout en écoutant des spécialistes vous parler : des dynamiques géomorphologiques et écologiques de la rivière d’Ain ;

- des perceptions que les différents usagers ont des problématiques et des enjeux liés à la rivière ;

- de l’engagement des acteurs du territoire dans la gestion de la basse vallée de l’Ain ;

- des opérations de restauration innovantes conduites sous l’œil attentif des scientifiques de la ZABR ;

- de la gestion des débits face aux besoins d’optimisation énergétique et face à l’obligation d’atténuer les impacts écologiques de cette gestion.

Une journée inoubliable vous attend, pleine d’action, de beauté et surtout, très enrichissante !

Informations pratiques :

Horaires : 08h – 18h30 (transports inclus)

Visite ouverte à 25 participants

Avertissement : cette visite n’est ouverte qu’aux participant.e.s ayant attesté de leur capacité à savoir nager 25 m lors de l’inscription.

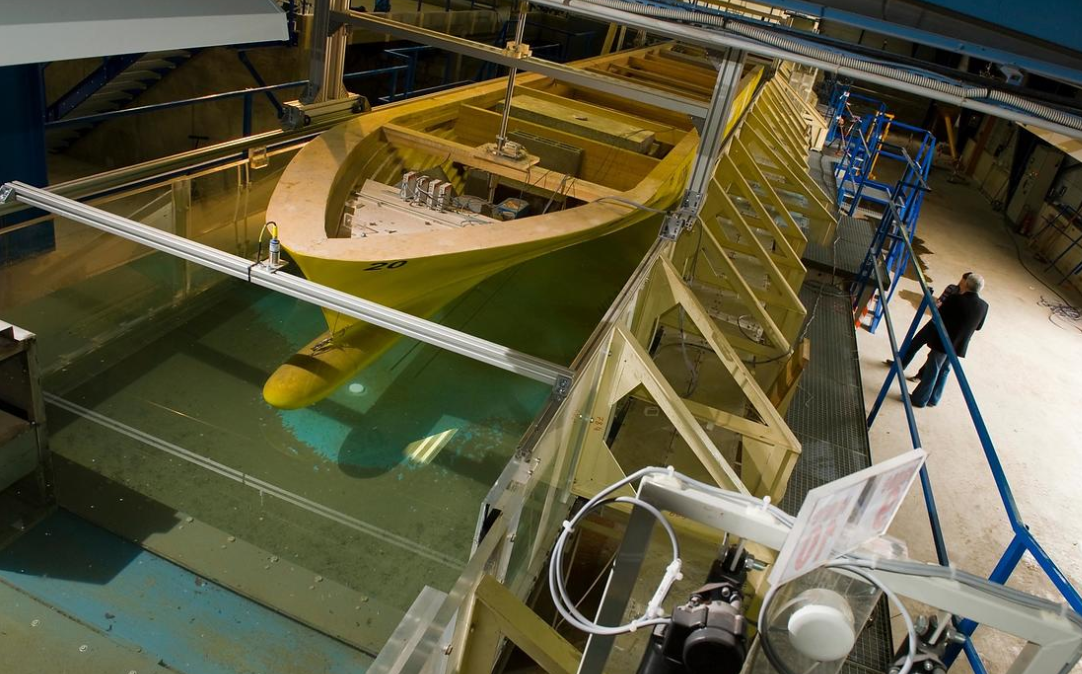

La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) vous propose une visite en deux temps, entre innovation, expertise et restauration écologique, pour appréhender son action au service du Rhône. La visite commencera par la découverte du Centre d’Essai, de Surveillance et d’Analyses et de Mesure pour l’Exploitation de la CNR, et se poursuivra avec la visite d’un chantier de restauration écologique du Rhône à Pierre-Bénite.

Découverte du CESAME

Le Centre d’Essai, de Surveillance et d’Analyses et de Mesure pour l’Exploitation (CESAME) est le centre d’expertise et d’innovation de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Sa mission est de contribuer à une exploitation sûre, performante et durable des ouvrages de production hydro-électrique et de navigation de CNR. Il réalise pour cela des activités d’essais en laboratoires, de surveillance du lit du fleuve et des ouvrages hydrauliques, d’analyses comportementales des structures de génie civil et de mesures de terrain en lien avec les écoulements et les aménagements fluviaux. Ses équipes mènent également des projets de recherche et développement en lien avec la sûreté des ouvrages, la modélisation physique et hybride des écoulements complexes, le transport et la mesure des flux de sédiments… Lors de votre visite, vous découvrirez les halls et équipements d’essais permettant à CNR de maitriser les risques techniques dans toutes les phases allant de la conception à l’exploitation des ouvrages.

Visite d’un chantier de restauration écologique du Rhône à Pierre-Bénite

La restauration écologique du secteur d’Irigny, Vernaison et Feyzin fait partie d’un vaste programme initié en 1998 par les acteurs locaux dont CNR. Il concerne des tronçons de fleuve situés sur l’ensemble de son linéaire et est suivi par les programmes scientifiques RhônEco et OSR. Les actions prévues pour ce projet situé à l’aval de Lyon visent à redonner au fleuve un fonctionnement plus naturel et une dynamique alluviale. La multiplicité des écosystèmes qui en résulte est favorable à la biodiversité et à la résilience du fleuve face au changement climatique. Les travaux visent notamment à supprimer les aménagements Girardon du 19e siècle bloquant le chenal principal et creuser le lit d’anciennes lônes ou de nouveaux chenaux secondaires. Les matériaux fins et grossiers issus de ces terrassements seront restitués au fleuve afin de rétablir la continuité sédimentaire et restaurer son lit. Pour contrer la colonisation par des espèces végétales envahissantes, des espèces variées et adaptées seront plantées. Les travaux, engagés fin 2024, se feront en 3 phases de terrassement (entre octobre et mars) suivies d’une phase de végétalisation.

Informations pratiques

Horaires : 8h30 – 17h30 (transports inclus)

Visite ouverte à 40 participants